社会保険は、組合員の病気や休業、老後、介護などに備えるための社会保障制度のひとつです。

掛金負担金(社会保険料)は、これらを維持するために納付するお金で、毎年9月に金額が変更になります。これは、9月に「定時決定」で決まった標準報酬月額が適用されるためです。また、固定給与が変わり一定以上給与額が変更した場合も、掛金負担金額が変わります。これは、「随時改定」で標準報酬月額が改定されるためです。なお、職員が新たに採用された際は、そのタイミングで標準報酬月額を決定します。

掛金負担金だけでなく、病気や休業に伴う短期給付金や、老後の年金といった長期給付金も、組合員の標準報酬月額をもとに算定されています。

定時決定や随時改定などの標準報酬月額の決定について、詳しくは後述します。

給料について「標準報酬月額とは?」

共済組合では、組合員が事業主から受ける報酬に応じて掛金(保険料)や給付金を決定しています。しかし、組合員の報酬(給料等)には月給や日給、時給などがあり、また残業などにより月ごとに変動があるため、そのままの額を基礎とするのは事務的に繁雑となってしまいます。

そこで、報酬の月額を区切りのよい幅で区分した「標準報酬」を設定しています。 標準報酬月額は第1級の58,000円から第50級の1,390,000円までの50等級に区分されています(令和7年度時点)。

この標準報酬は原則として1年間固定して、掛金(保険料)や保険給付額の計算の基礎となります。

標準報酬の月額

組合員が受ける報酬(給料月額、地域手当、扶養手当、通勤手当等の諸手当のすべてを含む)の額を基に、標準報酬の等級及び月額表に当てはめて求められる月額のことをいい、報酬には在外勤務手当や通貨以外のもの(現物給与)も含まれます。

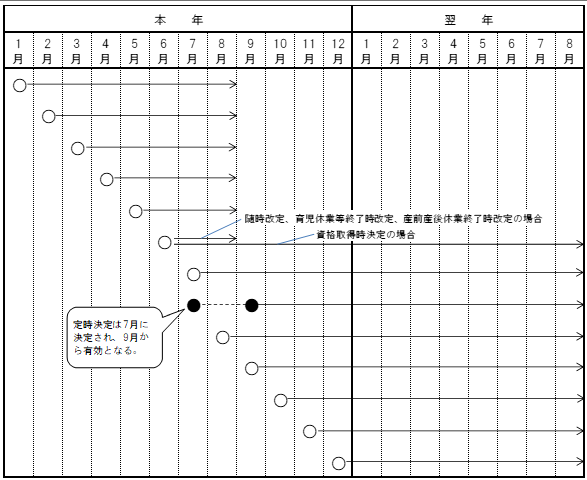

組合員の資格を取得したときには、その資格を取得した月の報酬を等級表にあてはめて標準報酬月額を決定(「資格取得時決定」)します。その後、標準報酬月額は、毎年1回9月の「定時決定」により再決定し、大幅に報酬が変動した場合は、「随時改定」等により変更となります。

(1)決定方法

- 組合員の資格を取得した時

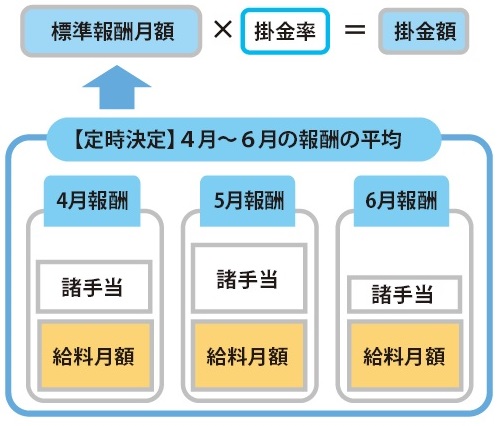

新規採用や異動などにより、組合員資格を取得したときは、その資格を取得したときの報酬を基に標準報酬の月額を決め、次の定時決定で決められるまでの間(8月31日まで)の標準報酬の月額とします。 - 定時決定

毎年1回、4月から6月の3ヶ月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬の月額を決め、その年の9月1日から翌年の8月31日までの標準報酬の月額とします。

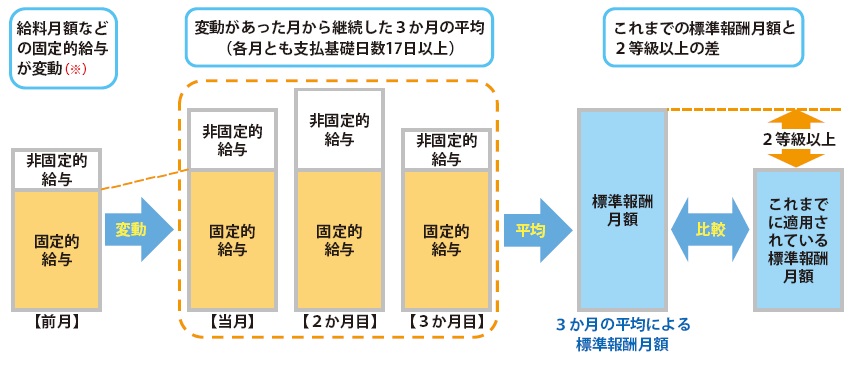

- 随時改定

定時決定された標準報酬の月額は、通常次の定時決定まで適用されますが、昇給などにより毎月決まって支給される固定的な給与(超過勤務手当などの勤務の実績により支給される報酬以外の給与)に変動が生じ、従前の標準報酬と2等級以上の差がある場合には、標準報酬の月額の改定が行われます。随時改定された標準報酬の月額は、次の定時決定まで適用されます。

注1)手当の創設・廃止や手当額の改正など給与体系が変わった場合も、随時改定の対象になります。

注2)休職等により、報酬の全部が支給されなくなった場合や、低額の休職給が支給されることとなった場合は固定的給与の変動に該当しません。 - 産前産後休業終了時改定

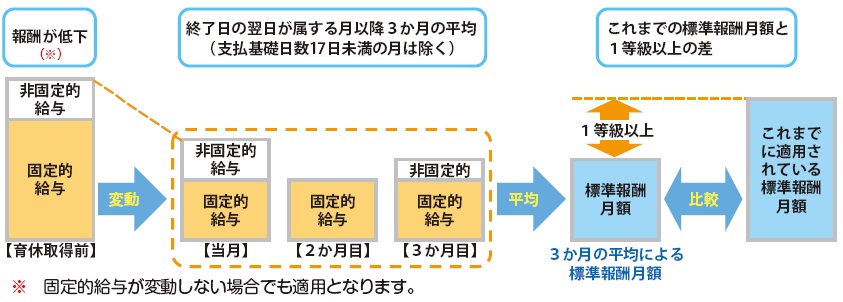

産前産後休業終了日にその産前産後休業に係る子を養育する場合、申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬の月額は、次の定時決定まで適用されます。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、対象外となります。 - 育児休業等終了時改定

育児休業終了日にその育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合、申出をしたときは、育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。育児休業等終了時改定により改定された標準報酬の月額は、次の定時決定まで適用されます。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している組合員は、対象外となります。

(2)標準報酬の有効期間

前記(1)により決定又は改定された標準報酬は、次のとおり有効期間が定められています。

| 種 類 | 決定・改定の時期 | 有 効 期 間 |

|---|---|---|

| 資格取得時決定 | ①本年1~5月のとき ②本年6~12月のとき | ①本年8月、又は随時改定が行われるまで ②翌年8月、又は随時改定が行われるまで |

| 定時決定 | 毎年の7月 | 本年9月から翌年8月、 又は随時改定が行われるまで |

| 随時改定 | ①本年1~6月のとき ②本年7~12月のとき | ①本年8月、又は更に随時改定が行われるまで ②翌年8月、又は更に随時改定が行われるまで |

| 育児休業等終了時改定 /産前産後休業終了時 改定 | ①本年1~6月のとき ②本年7~12月のとき | ①本年8月、又は随時改定が行われるまで ②翌年8月、又は随時改定が行われるまで |

〇:資格取得時決定、随時改定、育児休業等終了時改定、産前産後休業終了時改定

●:定時決定

→:有効期間

(3)特別な場合の標準報酬

- 任意継続組合員の標準報酬

次の方法により計算した標準報酬の額のいずれか低い額が、適用されます。

1) 退職時の標準報酬の月額

2) 全組合員の平均の標準報酬の月額(前年度の9月30日現在)

参考(令和5年度)440,000円 - 継続長期組合員の標準報酬

公庫などの事業主から、健康保険法の規定に基づく標準報酬の決定の通知を受け、その報告の標準報酬を参酌して決定します。

また、継続長期組合員が公庫などから復帰したときの標準報酬は、新たに組合員資格を取得したものとして標準報酬を決定します。 - 短期組合員の標準報酬

短期組合員の標準報酬は、日本年金機構が決定する第1号厚生年金保険(※)における標準報酬月額を用いて地共済(短期)の標準報酬月額とすることとされています。よって、短期組合員の標準報酬の決定に当たっては、厚生年金の標準報酬決定に従います。

※ 厚生年金保険は70 歳に到達する誕生日の前日に資格喪失となります。70 歳到達による資格喪失は、厚生年金保険のみとなりますので、短期給付(健康保険)は引き続き加入となり、標準報酬は共済組合の決定に従います。

短期組合員が一般組合員となった場合は、長期給付(第3号厚生年金保険)の資格を取得することとなるため、組合員資格を新たに取得したものとして標準報酬を決定します。

(4)標準報酬月額等級表

◆令和4年10月1日以降の標準報酬等級表はこちら

ボーナスについて「標準期末手当等の額とは?」

標準期末手当等の額

ボーナスを受けた月において、組合員が受けた期末手当等(期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び任期付研究員業績手当に相当する給与が該当)の額に基づき、千円未満の端数を切り捨てたうえで、標準期末手当等の額を決定します。

(令和7年度の上限額 短期:年度の累計額573万円、長期(年金):各支給期150万円)